“你是做什么的?”——人们能否对工作说不?

- 财经

- 2025-04-20 12:32:08

- 12

闲人、碌碌无为者、懒骨头、睡懒觉的人、无业游民、闲荡的人、漫游者、笨手笨脚的人、懒汉、逃避责任的人、逃避工作的人、频繁看表的人、没精打采的人、意志消沉的人、瞌睡虫、拖拖拉拉的人、慢吞吞的人、零工、流浪乞丐、流浪汉、漂泊者、托钵僧、叫花子、骗子、寄生虫、乞丐、吃白食的人、拾荒者、招摇撞骗者、占便宜的人、躺平的人、一无是处之人、一事无成者、浪子、邋遢懒散的人、游民、盲流子、不受管教的人、瘾君子、等好运的人、宿命论者、不工作的人…… ——《罗热同义词词典》

作为艺术项目“学习更爱自己”(July and Fletcher, 2007)的一部分,艺术家米兰达· 裘丽和哈勒尔· 弗莱彻让参与者完成以下任务:请你的家人描述你的日常工作。其中一个令人印象深刻的回答来自弗吉尼亚州的安吉拉· 布里奇,她在信中提供了三个不同家庭成员的回答:

祖母(91岁)——她[安吉拉]花很多时间做饭,给我带食物、糖果和泰诺酮。她经常打扫我的房间。她总是给我清洁床。

儿子(7岁)——她和我一起玩,去霍林斯大学的实验室里做实验。她经常玩电脑游戏、看书。她带我去公园和伊恩家。

妈妈(65岁)——她现在没什么事可做。

尽管这里关于安吉拉的信息很有限,我们仍然可以推断出她可能没有从事一份全职工作(肯定有人提起过这一点)。但是她看起来也是个大忙人,时间安排得很满,同时也对自己的时间很慷慨。除了照料她年迈的祖母、陪儿子玩耍,她仍然能抽出时间学习、玩电子游戏。尽管她妈妈这样说,但是儿子和祖母的陈述证实,安吉拉并不是一个“没什么事可做”的人。我们可以将这种对安吉拉生活方式的假设和下面这位匿名发言人心中的假设进行比较:

匿名者:你在写一本书吗?它是关于什么的?

大卫· 弗雷尼:它关于我做过的一些事,研究那些尝试减少工作或过一种不以工作为中心的生活的人。或者有些人压根儿不工作,我正在研究他们的价值。

匿名者:所以这是一本关于流浪汉、关于社会渣滓的书?

这些言论的假设是,没有工作的生活是空虚的、不值得过的,这正是工作教条的一个特征,我们称之为错误的二分法:普遍观念认为,如果一个人没有从事雇佣工作,那么他就一定没有做任何有价值的事情。这种二元观念本质上是在说,人们只能在工作和懒惰之间做出选择。它没有考虑到诸如照顾孩子、父母、邻居、伴侣和朋友等活动的社会价值,更无视那些本身就是目的的具有内在价值的非工作活动,诸如玩耍、闲谈、享受自然、创造和欣赏文化作品。如果说这些活动不属于严格的工作领域,那它们也代表了人类经验中更崇高的可能性。它们使得生活不仅仅是为了生存而苦苦挣扎。然而,人们通常也不会认为一个体面的人会以这些活动为中心来安排自己的生活。

在本书的前面部分,我勾勒出一些理论上可能阻碍我们反抗工作的障碍。其中一个障碍是当代社会对工作强烈的道德化。我指出媒体对不工作者的污名化,他们经常将那些抵制工作伦理的人说成是过于有权利意识的人或是离经叛道者。我还认为,一些社会学研究可能在其中起了共谋作用,因为他们将就业视为一种规范,而失业者则是偏离规范的人。在这两种情况下,错误的二分法被引入:权威告诉我们,要么选择就业,要么选择空虚的生活,要么选择工作伦理,要么就是没有伦理。反对闲散,反对把经济领域之外的活动放在优先位置,这样的伦理成为那些主张对如今以工作为中心的社会提出替代方案的人所面临的主要障碍。正如凯西· 威克斯所言:

生产主义的伦理假设是生产力在定义和完善我们,当人类的言辞、智力、思维和创造的能力不导向生产性目标时,它们就被贬低成单纯的闲聊、无用的好奇心、漂浮不定的思想和过分空闲的手,它们的非工具性被视为人类品质的可耻败坏。甚至连快乐也被描述为不那么有价值的——当它们被判定为不务正业时。(Weeks, 2022: 170)

最后,通过我所遇到的那些人的说法,尤其是那些试图完全不工作的极端案例——我们可以感受到对工作的广泛道德化如何削弱拒绝工作的日常努力。虽然我采访的许多人对自己不同于他人并不感到别扭,甚至可能因为自己非常规的生活方式而充满活力,但我们仍然会看到,对其他人来说,逃避工作代表着潜在的羞耻感。在他们对抗工作的过程中,除了需要面对更实际的或物质上的障碍,这种羞耻感也始终潜伏在背后。

在工作的道德考验中失败

欧文· 戈夫曼认为,污名是指一个人没有资格得到充分的社会接纳的情况。当一个人站在我们面前:

有证据表明,他具有某种属性,这种属性使他有别于他可能成为的那类人中的其他人,而且是一种不那么理想的人—在极端情况下,这个人可能是一个完全坏的、危险的或虚弱的人。这样,他在我们的心目中就从一个完整、正常的人变成一个有污点、打折扣的人。(Goffman, 1968: 12)

在我研究过程中遇到的人们的情况中,最有可能出现的污名是失业。失业是一个不光彩的事实,可能破坏一个人作为正常的、可被接受的社会成员的地位。戈夫曼引用了扎瓦茨基和拉扎斯菲尔德的研究所描述的一名失业男子的情况:

承受一个失业者的称呼是多么艰难和耻辱啊。当我出门时,我垂下眼睛,因为我感到自己低人一等。走在大街上时,我觉得自己无法与普通市民相提并论,似乎每个人都在对我指指点点。(Zawadzki and Lazarsfeld, 1935: 239)

这个失业者将他的污名铭刻心中,他成了一个遭放逐的人,甚至无法直视同胞的眼睛。我们可以认为,在这里他经历了一次社会认同的危机,失业使他感到失去了作为一个应该得到平等权利和尊重的人的资格,因此他感到自己毫无价值,也感到困惑和孤立。阿克塞尔· 霍耐特认为,社会承认可以以多种方式被收回:当一个人的身体被限制或控制(如囚犯或奴隶),当一个人被剥夺了广大人群所共享的特定权利(如受到种族、性别、性取向等方面的歧视),社会承认也会被撤回。而与此处有关的一种收回方式是社会拒绝将特定的生活方式视为在文化上合法的:

一个人的“荣誉”“尊严”,或者用现代说法来说, “地位”,指的是社会根据他自我实现的方式所反馈的社会尊重程度—而这种方式受到社会固有文化视野的影响。如果这种等级制的价值体系将个体的生活形式和信仰方式贬低为低劣或不足的,那么它就剥夺了有关主体为自己的能力赋予社会价值的一切机会。(Honneth,1995:134)

在不工作这件事上,霍耐特所述的那种社会固有的文化视野,是一种以工作伦理和错误的二分法为主要特征的文化观。在工作是获取地位和身份认同最普遍方式的社会背景下,没有工作的生活常常招致羞耻感或自卑感,或者总会引发通过找工作来重新确立自己作为一个“正常”人的愿望,这并不令人意外。

工作被人竞相追逐的一个原因(除了显而易见的收入)是它为人们提供了社会承认。我们可以参考杰拉尔德的例子。在厌倦忙碌的生活方式之前,杰拉尔德曾有过令人满意的职业生涯,作为一个四处奔波的学者,他出席各种会议、从出版作品中得到赞美。他说,“你会从工作中得到所有这些积极的回应”,他特别珍视参加学生毕业典礼时体验到的“感激之情的温暖闪光”。学生们经常会上前表达对他的感谢,夸赞他的教学。在如今这样一个以工作为中心的社会中,人们认为是工作赋予人公共生活,在工作中,我们的成就被看到并得到奖赏,就像杰拉尔德那样。如果在我这项研究中的人们打算放弃这种获得承认的机会,他们就必须确保自己有工作之外的其他安排:新的社会网络,其他可以取得成就和进行互动的空间,动力和认可的替代来源。

我遇见的人们试图在就业之外创造一种有价值、令人尊敬的生活方式,但其中一件事似乎让他们感到困惑,他们始终觉得自己选择的生活方式处于污名中。马修和露西这对已婚夫妇(两人都完全放弃了工作)似乎都在为他们因失业产生的自卑感而挣扎。马修认为,在富裕社会的文化中,人们通常将失业的人视为不完整的人:

我觉得很多人认为,你没了工作就像没了影子一样。就好像你是个不完整的人,这话说得很重,但整件事情就像是这样—就像我们去年向人们介绍自己时。他们会问“你是做什么的”,如果你失业了,可能就会 “呃呃呃”。人们会有一点震动然后想,“哦,所以你真的什么都不做”。

《追随》剧照

在我们的访谈中,马修说他最珍视的活动之一是写作。他喜欢写文章,把自己对哲学和电子游戏的兴趣结合起来,并且正尝试将一些作品发表在游戏网站上。马修热情地谈论他作为写作者的审美感受,但他告诉我,他常常不太愿意向别人透露自己对写作的兴趣:

我越来越想告诉别人我是一个作家,因为我几乎每天都在写作,尽管我还没有发表过任何作品。这是我现在每天都在做的事情。但我知道接下来的问题是什么。人们会问“你给哪里写东西?”这是迷恋生产力的体现,人们在意你的写作会带来什么。比如,它是否会对工作、劳动力市场之类的东西产生什么影响。

马修花在写作上的时间没有产生显而易见的社会效用,也没有给他带来任何收入,这成为他潜在的尴尬来源。他不认为人们会接受他的身份以及他的日常生活围绕一项毫无报酬的活动展开这一事实。他的陈述引发了露西的思考,露西对于拒绝承认有偿工作之外的活动的文化倾向持有批判态度:

这就像所有电视选秀节目上一样。人们上台表演,下面标记着他们的名字和职业,你的用大字写着——无业。当苏珊· 博伊尔上场时,这个问题就出现了,“无业”就好像意味着他们什么都不做。他们本来可以写“喜欢制作卡片”——我不知道,任何其他东西都可以。这种情况无处不在,甚至连新闻里也会写“苏珊· 布里格斯,面包师”,游戏节目同样如此。而我希望是“露西,爱动物且喜欢读书”。我会很想要这样。

围绕着阅读、陪伴马修、散步、做手工和照顾宠物,露西构建了一种愉快的日常生活。尽管她反复表示对自己的日常生活方式很满意,但我让她想想工作是否有一些东西让她怀念。这时候,她提出了社会承认的问题。露西变得肉眼可见地不安:

大卫:如果非要问,在你所说的关于工作值得怀念的事物中,哪一点是最重要的?

露西:嗯[长长的停顿][叹气]。我想,我最怀念的是不会觉得自己让别人失望了那种感觉。我不知道,也许是因为我感觉我让马修的父母失望了,也让我的父母失望了。我想我不会说——我不知道,这样说能理解吗?

大卫:能。所以你现在还担心吗?

露西:我每天都在担心[长长的停顿],一直都是这样[叹气]。我只是—我感觉我应该找份工作,这样我就不会觉得我让所有人失望了,但我只是[叹气]—我不知道我能不能做到。

露西的主要愿望之一是有很多小孩。她讲了个故事,在一次圣诞派对上,她的母亲——一名护士—对同事隐瞒了露西打算不工作的愿望,她觉得露西的母性目标过于家庭化或者太过时了。露西缺乏以工作为中心的抱负—这似乎让她的母亲难堪。

露西并不孤单。一些参与者认为,他们的选择对朋友和家人来说是羞耻感的来源。我们可以参考艾玛的案例,她在被诊断出严重的胃病后决定停止工作。艾玛坚信,人们会因为她没工作而对她有负面评价:

他们肯定会这样的,社会也这样。我的家人也是这样。我的家人对我不工作这件事指指点点,即使这并不是我的选择。他们知道这一点,但是我妈妈完全不理解。她会这样对我说:“你什么时候找工作,你什么时候找工作,我希望你能找工作。”而我已经说过我生病的事了,她就说“哦,可你现在没事了!”是的,我确实从去年夏天以来好一些了,但我觉得“给我个喘息的机会吧!”

在像艾玛这样的案例中,当一个人感到身体不适以至于无法工作时,医学诊断可以起到合理化疾病感受的重要作用。医生的诊断来自专业权威的立场,允许病人进入帕森斯所说的“病人角色”中,在这种角色里,病人暂时被免除了工作的责任。然而,在艾玛的故事中,即使专业的医学诊断也不足以证明她不工作的决定是对的。我们可以部分地将其归因为胃病的不可见性。由于艾玛的健康时好时坏,并且没有明显的外部症状,她时常难以向别人传达她生病的信号。由于没有任何明显的方式表明她的病情,她一直在努力说服别人她有权不工作。

我们来看看关于失业的污名的最后一个例子。萨曼莎是一位三十出头的全职律师,她放弃了这份事业去做兼职服务员。萨曼莎辞去专业工作,去酒吧做兼职的决定,被她父母视为情感不成熟的表现。在他们看来,萨曼莎离开了职业化的成人世界,退回到青少年时期。萨曼莎满足于在一个很多员工都是青少年的酒吧工作,这被视为她没能长大的表现。萨曼莎随后与父母的冲突完美地表明,在某种程度上,从事雇佣工作——尤其是全职和地位较高的工作——在文化上是成熟的象征。这种情绪体现在如下要求中,即年轻人(尤其是学生)应该“长大”,“努力工作”,或者开始生活在“真实世界”中——一个人们通过遵从工作要求、获得稳定收入来表现长大成人的世界。

萨曼莎的律师工作曾让她的父母骄傲无比,但对萨曼莎来说,这种骄傲只会让她恼火。这是因为萨曼莎并不认同自己的律师工作。虽然她以律师的身份执业,但她拒绝将自己完全表现为律师的角色。换句话说,虽然她从事律师行业,但她讨厌被视为律师,讨厌律师的观点、律师的品位、律师的行为。萨曼莎反抗了父母的期望,她拒绝承认离开职业领域就是一种倒退或不成熟的象征。相反,她构建了自己关于成熟的观念,这种观念建立在自主性和多样性之上,而非建立在获得和表现工作角色的前提上。萨曼莎在访谈中讲述的生平最终呈现为一个成长的故事,在这个故事中,成熟被定义为一种学会做出有意识选择的能力,而不是被传统所束缚,“我想接触我想要的东西,我愿意倾听自己的声音,观察自己对事物的反应,开始用自己的方式安排事情……这感觉像是在成长,因为我第一次有意识地选择做我想做的事情”。

在上述每个案例中,人们都因为抵抗工作伦理而正遭受负面评价。在露西的案例中,问题在于她没有展现出正确且恰当的抱负。露西的主要目标是家庭生活,这在她的家人看来太过古板和过时。在艾玛的案例中,问题在于家人认为她面对疾病时没能展现出应有的坚忍不拔。可能因为她的病症状不那么明显,人们怀疑艾玛是否真的生病,从而质疑她是否有权豁免工作。最后,在萨曼莎的例子中,问题在人们认为她没有长大,没能承担起成年人的责任。萨曼莎选择成为一个地位相对较低的兼职工作者,这被视为孩子气地不愿进入“真实世界”的证据。凯尔文和贾勒特描述了一种“财富伦理”:一种强调每个人应该创造或拥有足够的财富以避免在经济上依靠他人的信念体系(Kelvin and Jarrett, 1985: 104)。有人指责无业游民是寄生虫,无耻地依靠施舍过悠闲生活,这种思想就是财富伦理的体现。然而,此处的案例表明,财富伦理只能部分地解释对不工作者的污名化(毕竟,只有少数人真正申请了政府福利)。我遇到的这些人被认为在更根本的意味上未能通过工作的道德考验。他们的失业象征着更深层的性格弱点。因为在这个社会里,工作是我们获得公共身份的主要途径,这些不工作者很难让别人相信他们的选择和活动是有意义和有价值的。

可怕的问题

“你是做什么的?”,这个问题往往紧随“你叫什么”和“你来自哪里”。这是陌生人之间通常最先对彼此抛出的问题。按照惯例,这个问题几乎总是在询问我们的就业情况。 “你是做什么的?”意思是“你做什么工作?”。如果我们大方一些,我们可能会说这个问题的提出是完全无意的。它代表的是一种社交习惯,或者一种获取信息的尝试,给交流补充某种语境让这个过程变得轻松,将对话推向某个共同基础。如果我们刻薄一些,也许会把“你是做什么的?”这个问题看作赤裸裸的衡量对方社会地位的企图。“你是做什么的?” 意思是“用一句话概括你对这个世界的贡献,我会根据你的回答来评价你”或者就是在问“你是一个值得了解的人吗?”

对我遇到的一些人来说,“你是做什么的?”这个简单的问题是社交焦虑的重大来源。布鲁斯(我们可能还记得,他是那个因病辞去工作的人)说“:如果我去参加一个朋友的晚宴,或者去见一个新朋友,就会被问到那个可怕的问题‘你是做什么的’,这太可怕了。我不希望被问这个问题,因为我没有答案。”在晚宴上,布鲁斯扮演着戈夫曼所称的“可耻的”角色。布鲁斯无法工作是一个隐藏信息,可能在任何时候暴露。戈夫曼描述了“遭受贬低者”的两难困境:“展示还是不展示,说还是不说,透露还是不透露,撒谎还是不撒谎,以及在每种情况下还需考虑向谁、如何、何时和何地。”(Goffman, 1968: 57)对于有难言之隐的人来说,甚至最日常的社交互动都可能充满压力:

对正常人来说不假思索的例行公事,对遭受贬低的人来说却可能成为需要管理的问题……有着无法诉说的失败的人……必须像在搜索各种可能性一样时刻留意社会环境,因此可能与他人似乎更简单地就能够适应的世界格格不入。(Goffman, 1968: 57)

当面临曝光的威胁时,遭受贬低的人可能采取多种应对策略,而我的研究的参与者对“你是做什么的?”这个问题的回答本身几乎就是一个小课题。马修告诉我,他把这个问题看作展示自我的机会,在他比较自豪的时刻,他会毫不掩饰地说自己是失业者,并仔细观察人们的反应:

最近我告诉人们我没有工作,通常他们会变得很生气,但这不一定是针对我的。他们会说,“哦,你现在经历的真是太惨了”,而通常我会想,不啊,实际上我很快乐。我挺喜欢不工作的。虽然经济上拮据,但是我每天都在做自己喜欢的事情。如果不是因为钱,也不是因为被[就业中心]逼着找工作的厄运即将降临,我会非常喜欢这样的状态。

马修希望,通过冒一定的风险并坦诚地表达自己对工作的感受,他或许能以某种微小的方式改变人们对不工作的看法。他说,借由这种方式他与人们开始了一些令人耳目一新的对话,但大多数人还是会以一种怜悯的眼光看待他。在这一点上,我们可以对比克莱夫,他有时在回答“你是做什么的?”时会说“尽量不造成什么伤害”。克莱夫希望用幽默改变这个可怕的问题的性质,将其提升至意识层面,促使人们对其进行思考。通过打破常规的交流方式,克莱夫希望让人们更加敏感地意识到询问工作是一种寻常但可能侵扰他人的习惯。(我的一位朋友也提出了类似的策略,他建议在婚礼上闲逛时询问陌生人“你最喜欢的拉斯· 冯· 提尔的电影是什么?”而不是“你是做什么的?”。)

我们可以将这些方式视为对这一可怕问题的积极回应。人们主张他们的生活方式的合法性,并将人际往来几乎视为一个微观政治干预的机会。与此形成鲜明对比的是,马修更多是在为自己辩解,或者转移人们对可能引起贬低的信息的注意。马修说,在他状态不佳或者不太自信的时候,他会轻率地编造一个荒谬的职业,借此轻描淡写地把话题从就业上引开。当别人问这个问题时,他说自己是毒贩、银行劫匪或者拍色情片的明星。相比之下,布鲁斯因自己无法工作而背上了沉重的羞耻感。面对这个可怕的问题,布鲁斯小心翼翼地管理着关于自己的信息:

有时我会编造一些事情,有时我歪曲事实说“哦,我毕业后在心理健康领域工作,但那只是一个短期合同,已经结束了,所以我现在是在空窗期”。有时我感觉对方似乎有共鸣,我就会诚实地回答:“是的,我有严重的健康问题,所以我只是抽出几年时间好好养病。”但即使我这样回答问题—我必须小心这一点,因为我并不总是能察觉到—其中也隐含着自责和羞愧。这有点具有防御性,你知道吗?就好像我在说,“看着,我不是流浪汉,也不是寄生虫”,而我其实不应该为自己辩解或者证明我在做的事情是对的。我不应该那样辩护,但是由于我们的文化是如此好评判,就会有这种防御心理。

如果说布鲁斯认为在社会中有必要管理自己的可能有损名誉的信息,那么艾玛似乎认为即使在包容的研究和访谈语境下,这也是有必要的。好几次,她似乎急于说服我,她真的需要休息,而不是装病不工作。

他们的描述引发了一个有趣的问题:到底是谁在评判别人?我当然没有贬低艾玛,但她依然觉得有必要为自己辩护,以对抗别人的评判。布鲁斯能够给出一些具体的例子,说明他的生活方式遭到他人的质疑,但其实,最严厉的评判来自他内心的自我怀疑。在第五章中,我们看到布鲁斯对自己的生活选择有着坚定的信念,然而我们现在可以看到,他在日常生活中仍然有羞耻感。他承认自己甚至在网购后也感到羞愧。大多数人白天都在工作场所,而布鲁斯在邮递员上门送包裹时总是在家的。邮递员是怎么想的呢?“他会知道我没工作吗?”布鲁斯曾经会这样想。在后来的一次采访中,布鲁斯进一步思考了自己羞耻感的本质和来源,他谈到了自己“内心的批评家”:

你内心会有个大批评家,他说你在某些方面不合格、低人一等,或者说你活得不正确。如果你有心理健康问题,你内心的批评家的音量可能会被放大到极致,我内心的批评家甚至会说:“你真是个废物。”

这个内心的批评家是谁?借鉴心理学家乔治· 赫伯特· 米德的观点,我们可以认为,我遇到的这些人之所以感到羞耻,是因为他们违背了“泛化的他人”的期望(Mead, 1962)。在抽象思维或者米德所谓的“内部对话”中,个体“对待自己的方式会采取泛化的他人的态度,而不参考任何特定个人所表达的态度”(Mead, 1962: 155—156)。在社会化过程中,个体逐渐吸收了文化氛围中的价值观。文化的污名被内化为羞耻感—这种感觉可能会渗透到所有的人际交往中,不仅仅是那些直接表达了不赞许的人际交往。正如布鲁斯的邮递员例子所展示的那样,失业后很快每双眼睛都会成为潜在的评判来源。我们可以回想一下本章开头引用的扎瓦茨基和拉扎斯菲尔德的研究中失业男性的经历。尽管这些陌生人根本不可能知道他的就业情况,他还是低着头走在街上,因为他想象每个人都在评判他。污名已经被他个人所内化,他相信自己确实作为一个人有所不足。即使一个人在本质上是自尊的,并且相信他选择的生活方式在伦理上是合理的,他仍可能感到难以摆脱社会道德权威长期以来教给我们的对失业的羞耻感。我在研究过程中观察到,在当今的污名氛围中,任何信念都是非常脆弱的。由于对自己生活方式的边缘性缺乏安全感,那些前一刻还自信满满、条理清晰地谈论自己的道德观的人,下一刻往往显得戒备森严、极易受伤。

隔绝和支持

虽然我遇到的很多人都意识到,他们选择的生活方式可能招致污名,但他们也在努力保护自己免受那些威胁自己生活方式的评判。正如戈夫曼所言:

一个人似乎有可能即便未达到我们对他的实际要求,也能相对不受这种失败的影响;他由于异化被隔绝,同时被自身的身份信念所保护,他觉得自己是一个完全成熟的正常人,而我们才是不太像人类的人。(Goffman, 1968: 17)

回顾自己的失业经历,马修· 科尔提到发展一种“局外人时髦”的可能性,这种时髦的“基础是褒扬那些对工作者和消费者群体而言‘非传统的’的乐趣”(Cole, 2004: 12— 13)。科尔尤为具体地回忆到,当他把一瓶伏特加偷偷带入酒馆,整晚偷偷给自己续酒时,他感受到的反叛的快感。正如我们在第六章看到的,人们有办法应对低收入生活方式中的相对贫困,我们也能注意到,人们有办法避免对他们的生活方式的污名化评判。

我遇到的一些人在这些方面做得比其他人更好。埃莉诺最终意识到,按自己的价值观生活同时又留在主流社会中是非常困难的:“我觉得我总是试图为自己的生活方式辩护,我实在不想那么做了,我讨厌这样。”她的解决办法是生活在一个自治的乡村社区,在那里她享受与和她一样对工作和消费主义持批判态度的人们为伴。她喜欢归属于这样的社交圈,在这里她不必感到抱歉,被迫不断解释自己的行为和选择。我们可以将此与露西对比,露西似乎希望完全从社会交往中撤退。露西大部分时间都生活在家里,她让自己置身于一个小而严密的人际网络中,这些人能理解她无法工作的困境。她的丈夫马修在这当中扮演尤为重要的支持角色。作为一个哲学系学生,马修习惯于对公认的文化信仰做批判性思考,他鼓励露西将工作的必要性变成辩论的话题来提升自己的自尊。当露西说出人们对她抚养孩子的志向指指点点时,马修转头问她:

为什么不工作者会失去这种尊重?显然时代不同了。过去女人会待在家里什么的,但我希望事情没有转弯转得太急,以至于女人因为想待在家里照看孩子而被看不起,因为照看孩子本身就是一份全职工作。这是值得自豪的事情。我并不是说女人不应该工作,但不工作应当是一种选择,无论选择哪一种都不应该受到谴责。

在这对夫妇的整个访谈过程中,马修经常采用米尔斯称作“社会学的想象力”(Mills, 1959)的思维。米尔斯认为,社会学思维的好处之一在于,它能将个人困境与更广泛的文化和结构性力量联系起来。社会学的想象力有望使那些原子化的个体超越被动忍受羞辱的境地,成为自觉的批判者,批判那些塑造了我们生活其中的文化环境的社会规范和价值观。马修希望通过自己的干预,让露西少怀疑自己,多怀疑周围的世界。

在朋友无法陪伴的情况下,一些参与者转而从文学中寻求这种支持。迈克说“:我的几个朋友散落各地,我无法立刻把他们叫出来。但我书架上的书能在我需要时给我慰藉,它们就像我的支持系统的一部分。”有几位参与者热衷于推荐工作主题的书。比如亨利· 梭罗、威廉· 巴勒斯或杰克· 凯鲁亚克——文学界最著名的自由职业者和不工作者——以及汤姆· 霍奇金森的《悠游度日》(Hodgkinson,2004)、鲍勃· 布莱克的《废除工作》(Black, 1986)等一些广为人知的批判文本—都是闲人联盟成员一再向我推荐的。这些书让人们感觉自己作为非工作者的身份得到了认同和确认,同时也让他们有机会形成一种更一致和明确的道德观。这些文本帮助人们在放弃工作伦理的同时,找到自己作为非工作者的定位,制定新的道德准则。这或许也可以解释埃莉诺为什么对自己没有花更多时间阅读和写作与其价值观一致的东西而感到遗憾。她表达了强烈的渴望,希望梳理清楚自己作为不工作者的伦理观并表达出来,这也是她乐于参加这项研究的原因之一。

除了个人或者文学里的朋友,我遇到的与闲人联盟有关的人,也从更广泛的认同圈子中受益。在和闲人联盟成员相处的过程中,我很快发现,这个团体与其说是一个具有政治目标的社会运动团体,不如说是一个社交网络,成员将其视为友情和认可的来源。闲人联盟的联合创始人安妮以成员视角谈到了闲人联盟的吸引力:

我觉得对很多人来说,在日常生活中没有人能理解他们的哲学或者看待世界的方式,他们会变得很内向,因为没有可以倾诉的对象。他们可能会变得很孤立,我对此感到难过。他们可能不会再给别人交流的机会,因为觉得“我和他们不在同一个频道”,或者,你知道, “没有人能理解我”。这就是为什么对很多人来说,闲人联盟就像一个避难所,在这里他们能得到理解。

我遇到的几个闲人都向我证明了安妮的观点,他们告诉我,他们在家时通常会让闲人联盟的在线留言板保持后台运行。留言板非常活跃,在我写这篇文章时已经有2037名会员和数百名未注册用户。除了是一个分享省钱、自给自足等实用技巧的论坛,留言板还为人们提供了宝贵的机会,让人们在与志同道合的伙伴的交流中体验归属感和舒适感。意识到社区在情绪连接上的作用后,闲人联盟的创始人希望在英国各地组织更多线下的定期聚会。在那些我能够参加并且观察的聚会中,我很快就发现,这些活动显然并不是为了政治动员和严肃的伦理辩论,只是为了开心。这种氛围反映了海文和卡斯纳比什对社会运动的描述,即社会运动是“动荡世界中的避难岛”:一个提供友谊、团结、浪漫和赋权感的空间(Haiven and Khasnabish, 2014:10—11)。虽然闲人们并不积极推动社会变革,但他们确实致力于在小范围内预演他们期望看到的那种世界—一个既重视个性又重视共性,既有激情又有理性,让人感到被接纳的世界。人们大快朵颐、喝得酩酊大醉、听现场音乐、享受和志同道合的人们联结的归属感。闲人联盟尤其强调让人们感到被接纳,该组织的名称或许就体现了这一点。作为邀请人们团结起来的一面旗帜, “赋闲”意味着一种轻松幽默的反抗。它轻蔑地重新启用一个贬义词,并将其用于一种激进的目标。我的印象是,无关阶级观念、政治事业或左右之争,“赋闲”这个口号成功团结起了各种背景和性格的广泛人群。

没有像闲人联盟这样的社群提供社会承认的温暖光芒,抵抗的意志很容易消沉。我们可以看到,在里斯的例子中,他认为与相同价值观的人的联系日益减少,打击了他以不同的方式生活的决心:“在我的亲友中,[另一种生活方式]并不在他们的关注范围内,我想这就是我将它搁置一旁,去大学里找一份工作的原因。”杰克总结了这些孤立的闲人们的困境:

对我来说,社群是一切事物的关键,如果你没有社区,那么发生在你身上的一切都是孤立的。任何群体都需要定义自己,他们需要来自彼此的扶持。没有社群,你不知道自己要往何处去,然后你猜会怎么样呢,回到过去,回到朝九晚五的工作和我们社会中一切令人沮丧的事物中。

抵抗文化的益处在于,它给人们提供了一个机会,让他们走出被动忍受屈辱的状态,积极捍卫自己的伦理观和实践。然而,最终似乎还没有任何社会运动有能力将工作从其社会中心的宝座上推下来。至少在不久的将来,工作仍将继续作为人们的收入、权利和归属感的主要来源笨拙地运转着,还没有一个社群具备足够的追随者、资源和组织水平来对此提出重大挑战。我在调查结束时面临的问题正是,我所观察到的在社会缝隙里日益蓬勃的拒绝工作的个案,能否以及如何转化为对所有人都有意义且所有人都向往的社会变革。

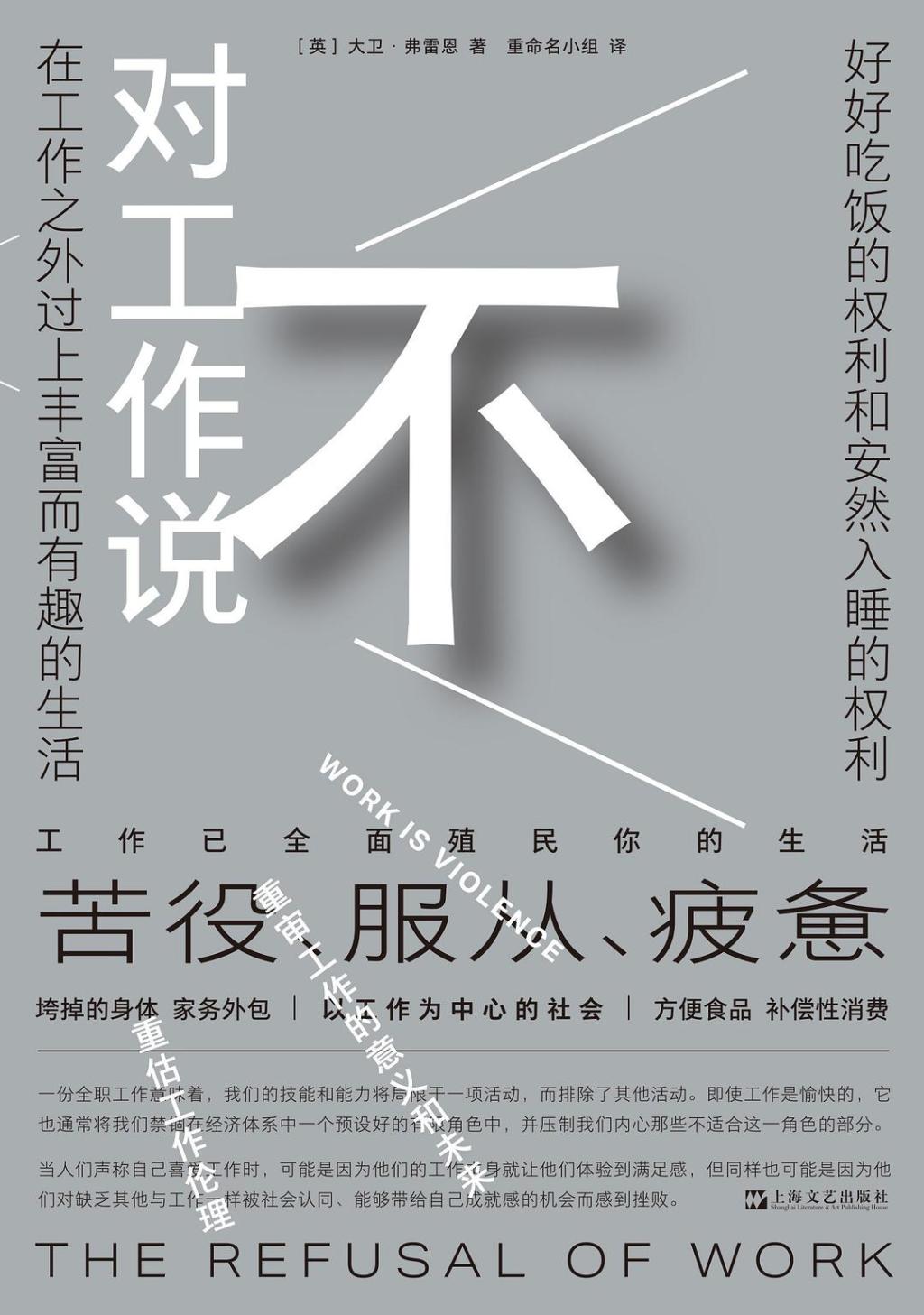

《对工作说不》;【英】大卫·弗雷恩;上海文艺出版社;: 2025年3月版

有话要说...