石黑一雄《莫失莫忘》与“克隆人”:殖民地的记忆与行动

- 财经

- 2025-04-19 16:08:05

- 11

石黑一雄《莫失莫忘》向来被当作讨论克隆人问题的科技伦理作品,或更进一步被作为全人类生存境况的寓言来阅读。正如作者本人所言,“……克隆人被压缩的生命周期是我们所有人生活状态的隐喻。我只是用这种手法折叠了时间跨度,这些人面对的是我们所有人都会面对的问题”。

《莫失莫忘》( Never Let Me Go),张坤/译,上海译文出版社,2023年10月版

不过,这样的解读隐没了小说整体上的“他者叙事”。尽管叙事者凯西是克隆人,小说从她的视角和记忆展开,但他们始终都被放置在他者的叙事处境上,只是如镜子一般呈现作为主体的人类对克隆人的态度。这种工具性的他者命运,映照的不仅是人类对生命本质的焦虑,更折射出被殖民者在历史夹缝中挣扎的倒影。小说中的人与克隆人的复杂关联,完全可以解读为殖民地与宗主国的历史纠缠。前者可以理解为后者的“克隆人”——正如这个词在字面意义上指向的意涵,次级的、复制的、无自主性和创造性的、被动的。克隆人所处的记忆迷宫的出口,指向殖民地与宗主国之间幽暗的权力裂痕。

石黑一雄并非一个自觉的后殖民主义书写者,甚至相当反对将他和拉什迪、奈保尔一起划分为统一的“后殖民主义”阵营,他本身的原有文化身份也并未提供后殖民主义的背景,不存在被殖民地-帝国主义的显性对立(与奈保尔、拉什迪等典型后殖民主义作家从“殖民地”向“帝国”转移相反,石黑一雄是由“帝国”向“帝国”转移)。但他也丝毫没有回避对殖民主义的书写。在《长日将尽》《浮世画家》乃至《上海孤儿》中,他都捕捉到了“帝国”由侵略者转为受控者的帝国主义的多元特质。美国麻省文科学院英文系教授Meera Tamaya和加拿大麦克马斯特大学人文学院教授Susie O’Brien指出,《长日将尽》中“石黑一雄运用那种精湛的简练而英国化文学形式——社会风俗小说——拆解了英国社会和它的帝国主义历史”,提示了运用后殖民主义理论解读石黑一雄小说的可能性。

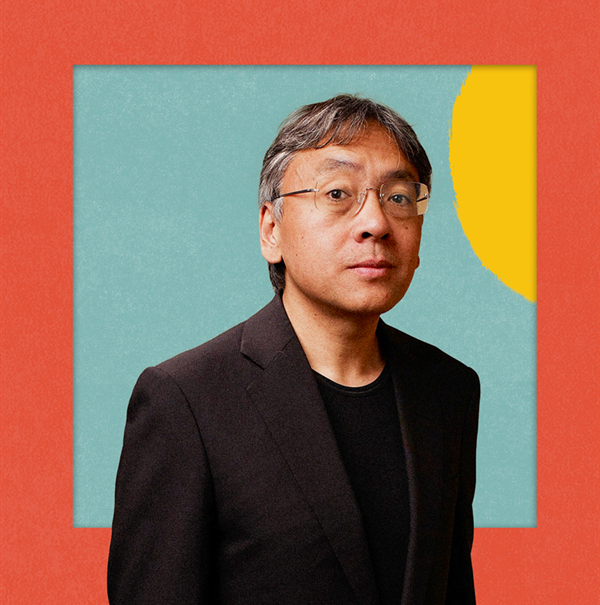

石黑一雄,日裔英国作家,2017年诺贝尔文学奖得主

记忆的(不)可靠性

前见是理解者在理解过程中所携带的先入为主的观念,是理解者在特定历史和文化背景中形成的。在《莫失莫忘》中,石黑一雄为克隆人设定了一个真空的环境(黑尔舍姆)——物理上与外部社会隔绝,文化上缺失本族(克隆人)文化背景。在这种被推进到极端的情况下,克隆人实际上是一张白纸,“清除”了一切前见的结构。而在他们成长的过程中,他们一开始并不知晓自己的克隆人身份,而将自己视为人类,实际上是“嫁接”了他人的前见。

这种“无知”正对应着被殖民者在宗主国对其本族文化背景的遮蔽、清除、取而代之下失去来自自己的文化的前理解,在错误的前见之下遭遇冲突与对立,乃至将自己视为需要校正和攻击的“他者”,将自身工具化。这种整体性的历史化前见的空白,象征着殖民地人民历史的断裂,在殖民者对殖民地进行文化清除、文化征服之后,被殖民者如同克隆人一般失去了正确理解自身文化定位的前见。

露西小姐对凯西等克隆人学生说,他们“被告知,又没有真正被告知。你们虽然被告知,可是你们没有人真正明白”。石黑一雄解释道,这种不告知实际上是一个“保护性的气泡”,使克隆人真正进入等待着他们的残酷世界之后,心中还能残存着“怀旧”的情绪——在记忆中珍藏一个比现实所在更加美好的世界的图景。这多少带有一些生活审美化的倾向,在这种遮蔽下,当克隆人或者说被殖民者认识到自己真实的身份,必须再次“清除”自己已有的前见,必然进入措手不及、完全无知的茫然状态。这种审美化只是一种虚假慰藉。

克隆人对自己的来源一无所知,尽管他们似乎普遍认为自己对应着一个亲本,但这个亲本是否存在?是否每个克隆人都对应着一个独特的亲本?或许的确存在这样的联系,但对应的亲本对于复制品来说是完全不可知的、更高等的。露丝渴望自己的亲本是拥有体面生活的职员,而最后发现那个职员并非自己的亲本时,她在痛哭后说出了真实想法,认为她所在的克隆人群体实际上来自社会的渣滓,因此克隆人的低本位有着天然的法理依据。“我们心知肚明,不如直接说出来。如果你想去找原型,如果你认真想去找,就得去那些龌龊地方找。你得去垃圾堆里翻。去阴沟里找,那才是我们这些人的出身之地。”

石黑一雄补充道,这段寻找亲本之旅是出于“他们需要感觉到他们属于某个血亲谱系。……在这个奇怪的世界上,他们想在更深刻的意义上属于人类的后代”。这也是许多被殖民者的心态。克隆人对应着被殖民者,而人类则对应着殖民者,被殖民者希望自己的记忆能够成为主流历史叙事的有机组成部分,在这个殖民主义规则主导的世界上,他们需要在殖民者的文化中寻找到一个对应的“亲本”,以此将自己从“低等”的文化/种族中提升出来,乃至开凿现实阶级跃迁的可能性。他们不能满足于自身的原生身份,而将其视为派生的、次级的,必须追溯到一个始发的文化身份,也就是殖民者文化的身份。

甚至对黑尔舍姆的叙述也是对其他养育院的一种遮蔽。凯西提到她曾护理过的一个捐献者,他“无论如何也不想提起那地方(他的养育院)”,在不断的叙述和重构中,这个捐献者用凯西的记忆替代了自己的记忆,使凯西感叹“我们曾是多么幸运”。后文艾米丽小姐提到的格伦摩根之家、桑德斯托管中心,乃至私人兴办的养育院被迫取消后,更为残酷的政府兴办的“家园”,都被一笔带过,其象征的整体性的压迫和奴役,也就隐退为潜在的后台。而行文中凯西反复强调的黑尔舍姆的“特权”,以及前半部分戏拟伊甸园的图景,无疑是经过剪裁的历史叙事,乃至影响了克隆人的个人记忆、集体记忆。在克隆人内部,无疑也形成了现实的和身份的不平等秩序。即使身处殖民地的整体性语境,依然存在内部权力秩序。

小说中有个极为有趣的设定:为了证明克隆人具有人类的品质,黑尔舍姆为克隆人学生开设了许多艺术课程,并要求他们进行艺术创作,将其中的优秀作品选入“画廊”。这多类似西方中心主义下的世界文化秩序。西方作为历史叙事的主宰,将自己打造为文化艺术的模板,将所有文化都统摄入以西方文化为中心的差序格局中,作为“导师”(或译为“监护人”)来评判和选拔“优秀”的世界文化。这套监护人-被监护人的关系隐喻,是殖民主义的经典论调。克隆人没有自己的语言,就像许多被殖民者正是由于强制同一的语言而被整纳入文化统治制度。直指其虚妄性的,是凯西面对露丝的回忆:黑尔舍姆的学生当年争相购买诗集,“可我们对诗歌一无所知”。

根据《莫失莫忘》改编的同名电影海报

集体记忆的反叛

在黑尔舍姆,凯西等人被告知自己是“特别的”,将会为人类做出巨大贡献。汤米、露丝等人清楚地意识到自己不是“人”而是器官的集合,并且平静地接受了自己的命运。被殖民者的身份定位同样是殖民者的“捐献者”,他们以自己的生命、健康与劳动为代价,为殖民者贡献生存的资源,这种掠夺不以被殖民者的意志为转移,而是社会运行的制度。联系当下器官贸易的猖獗[绝大部分捐献者都来自(原)殖民地],石黑一雄的超前科技书写被赋予了黑色幽默的现实主义色彩。

而即使是流传着许多类似“身体会像皮包拉链一样完全裂开”恐怖笑话的黑尔舍姆岁月,在凯西三人心里都是美好而隽永的,乃至凯西与曾经的同学劳拉相见,她们仍然以黑尔舍姆的记忆充当两人作为共同体的链接。在凯西的讲述中,黑尔舍姆的禁闭消失了,玛丽夫人看见他们的恐惧给她留下的惊惧消失了,“当捐献的时刻到来时,你就在自己身上裂开一点儿,一个肾脏什么的就会溜出来,你就可以把它给人了”这种笼罩在她生活上空的恐怖寓言与无情物化消失了,它们都被一片统一的暖光所整饬和改写,将主流的历史叙事内化为他们的记忆,将压迫的历史化约为一个虽有磕绊、但终究是和谐的成长故事。这就像殖民者为殖民地编写的历史,当被殖民者携带着这样的历史意识前行,殖民史将转化为现代化的历史,其中的罪恶、苦难、不合理的牺牲与侵略将淹没在被省略的细节中。而丢失了这些细节,被殖民者永远不能找回自己的真正自我。

“捐献(donate)”这个词也极为意味深长。“捐献”是主动的,而那些捐献者是否是主动地、如此慷慨地“捐献”出自己的生命的疑问,完全被遮蔽在这个词语之后,不再具有讨论的空间。被殖民者所占据的只是一个被赋予的词语,将剥夺转化为接受的话语体系。

但是,小说同样指出记忆能够反过来成为反抗主流历史叙事的解放路径。在无可依凭的情况下,克隆人自己的经历和感受是他们真实存在的确证。他们的创造力,如汤米的画作,不再需要导师的认可,也被承认拥有价值。凯西对克隆人被剥夺了基本人权和生命尊严的真相的见证,她对此的恒久记忆,将作为宝贵的证据流传下去。而不管是汤米和露丝所忍受的捐献的剧烈痛苦乃至无可推卸的生命的终结,还是凯西所忍受的接受至亲离去的孤单与伤痛,这些个人的创伤记忆被转码为集体创伤,获得了更广阔的言说空间。有一个比凯西更为有力的隐藏的叙事者在文本中宣布了对人类历史叙事的推倒和重构。

虽然凯西最后仍然接受了自己的命运,集体创伤并没有展开充分的言说,但她还是将创伤以个人记忆的形式储存了下来。而被殖民者最终要完成的任务是将集体创伤转写为文化创伤,不再是单纯的情感宣泄或责任转移,而是一种自觉的理性建构。它强调的是集体对苦难、创伤与责任的承担,通过与其他共同体成员分担苦难、共享责任,被殖民者能够团结和凝聚国家/文化共同体,将之作为超越苦难的精神资源。我们通过以今日之语境对历史事实和历史叙事不断的再阐释,使之呈现出当下依然有效的活性经验,是可能的,更是必要的。

电影版截图

“模仿”与投开

在小说设定的社会中,护理员的存在是捐献体系的一部分。护理员负责照顾捐献者,确保捐献过程的顺利进行,从而维持整个社会的稳定和秩序。这恰恰是宗主国对殖民地的分工安排:通过培植本地知识分子,为殖民统治机器的日常运作服务。这些“护理员”的地位远低于殖民者,但又高于一般的被殖民者,而护理员最终也将变成捐献者,就如同本地协管者同样不可能逃出殖民的倾轧。

护理员这一角色要求克隆人接受并内化人类社会的价值观和行为规范,使克隆人在心理上逐渐适应并接受自己的命运。他们更了解本族群,更便于管理,方便殖民者对殖民地人民进行由上而下的文化同化和规训。

而对于护理员来说,作为被边缘化的克隆人,担任护理员使他们在一定程度上获得了身份认同和相对的特权(物质优待、延缓捐献等),尽管这种认同是建立在为人类服务的基础上。这类被殖民者在宗主国文化影响下形成边缘化身份认同,他们既不属于殖民地的大众,也不属于殖民地真正的统治者,是殖民统治效率化体制化的中介和从属角色,如日据时期的台湾文学中,这样的人物形象数见不鲜。

克隆人模仿人类正如殖民地模仿宗主国,这既有殖民主义强制文化同化的政治性动因,也是权力结构下的自然流变。当强势的宗主国文化将自己的生活方式打造为“典范”,剩下的一切生活在这一权力秩序中自然都被导向对典范的模仿。

在农舍的生活中,凯西注意到罗德尼和克里茜的一举一动都是在模仿电视上人类的行为,这使得他们在农舍更有权威。因此,露丝也自然地模仿他们的举止,以此来靠近“权威”。而凯西对她说“外面的人正常生活中并不真的这样行事”,实际上指出克隆人只是对人类行为的扭曲戏仿。但即便他们如同人类一样行事,依然被排斥,被认为是肮脏的“病原体”。正如玛丽夫人见到黑尔舍姆的孩子们一样,他们越像人类,或越不像人类,都只会引起绝对的厌恶与对“被感染”的恐惧。

这种模仿有时不是对已有事物的机械照搬,而是一种比附的思维模式。凯西成年后走遍全国各地,但“脑海中对各个郡县的印象还是来自艾米丽小姐画板上看到的图片”,在路上下意识寻找这些图片描述的场景。她的记忆只能生产出模仿的结构,指向模仿的行动。凯西等克隆人将自己对寻找原型的执念合理化为寻找“关于自己的深层真相”“未来的可能”,实际上也是一种精神奴役与自我认同的丧失。如同20世纪重要的反殖民主义思想家弗朗兹·法农在《黑皮肤,白面具》里提到的那样,这种模仿实则是由于被殖民者在长期的压迫下,潜意识中承认了殖民者的优越地位,为了摆脱由此而生的自卑感,他们努力模仿殖民者的行为和价值观,以此来获得殖民者的认可。

这种模仿使得被殖民者的身份变得更加混杂,他们在模仿殖民者的同时,也在重构自己的身份。但这蕴含着导向与模仿不同的模拟的可能性,模拟不是一比一的复制,而是从内部对殖民者文化进行改造,在殖民意识中发现并打开裂缝,打破殖民者与被殖民者文化的二元对立,在反思中生成杂糅和融合的第三个空间,开辟出反抗的路径。

石黑一雄提到自己想要探究的问题是“人能够多大程度上接受自己的命运”,而《莫失莫忘》中最后做出的回答无疑是以优美的生命姿态迎接必然到来的命运。这一回答引起的诟病不少,尤其是这种姿态有些近于逆来顺受,但我们必须看见石黑一雄在这种姿态中提供的积极性。

克隆人面对的世界无疑是绝望的,他们作为完全的工具来到世上,生命被极端压缩,死亡不可避免且时刻悬临,由于捐献而比现实中的人类具有更大的不确定性和威胁性,可以将之视作对人类处境的极端推演。克隆人的存在本身就是一种被抛的状态,他们被赋予了特定的目的——捐献器官,生活和命运已经被预设和决定。但在这不可避免的死亡之畏面前,许多克隆人实际上充分地筹划着自己的人生,在一次次被动的选择中将其主动化,为生命添加独属于自己的诠释。汤米将生命的意义寄托于艺术创作,他奇诡的画幅承载着他独一无二的生命价值。露丝选择原谅与善良,她追求过成为人类,最后又坦然地接受了自己作为克隆人的身份。凯西选择成为一个优秀的护理员,在迈向最后的完结之前,帮助减轻了许多人的病痛。对所谓荒诞的反抗,并不局限于理解的斗争,对充满局限之生命的一次次投开,已经是意义本身。所谓“没有反抗”的克隆人们,实际上已然实践了向死而生的真谛。他们保存着自己的记忆,由此反思自己的生活,即使在极端受限的环境中,也依旧持有珍贵的个体自主性。

被压迫人们可以选择自己的行动姿态,在政治经济领域的暴烈斗争之外,记忆和讲述也是在被抛的状态中获得解放的路途。《莫失莫忘》的独特之处,就是将死亡提升到了更为瞩目、更为迫切的位置。在这个位置上,我们更容易脱离沉沦的状态,以更接近本真的状态去思考人生的标向,实践我们本质上的自由。殖民现代性困境的通途,在一次次向死而生的极端逼问中才能渐渐浮现。

有话要说...